Letztens habe ich in Potsdam für die Rosa Luxemburg Stiftung Brandenburg gespielt. Als ehemaliger Hausbesetzer, irgendwie Autonomer, mit dem Syndikalismus sympathisierender Anarchist oder so ähnlich, empfinde ich es immer noch als eine zwiespältige Angelegenheit, für eine linksparteinahe Stiftung zu spielen. Nun ja. Trotz der tief in die Post-Wagenknecht-Krise gefallenen Landtagswahl (die sie auch in ein kleineres Büro im Lothar Bisky Haus hat umziehen lassen) zahlen sie was und irgendwo müssen die Schrippen ja herkommen. Außerdem – wogegen ich auch nichts haben kann – versammelt die Stiftung ein angenehmes Publikum. Bei der Veranstaltung, zu der ich einen musikalischen Teil beisteuern durfte, wurde ein interessantes Buch vorgestellt, das ich gegen eine Platte getauscht und mittlerweile gelesen habe. Es spielt in einer nicht nur außer-, nein, antiparlamentarischen Szenerie; und weil ich gerade in einem langweiligen Regionalzug festhänge, möchte ich es mal vorstellen:

“Jenseits des Bolschewismus – Lebenswege Weimarer Linkskommunisten zwischen den Systemen des 20. Jahrhunderts” von Rhena Stürmer

Das Werk umfasst mehr als stolze 400 Seiten und wurde von Rhena Stürmer verfasst. Wir nehmen teil an der Kollektivbiographie von vier führenden Mitgliedern der KAPD (Adam Scharrer, Karl Schröder, Alexander Schwab, Bernhard Reichenbach), einer Abspaltung der frühen KPD. Das Buch führt uns durch die Zeit des Kaiserreichs, die Novemberrevolution (an der sie allesamt höchst aktiv teilnahmen), Weimar, den Faschismus und die Nachkriegsgesellschaften. Über all das gibt es ganze Bibliotheken zu lesen, eine Betrachtung aus dem spezifischen Blickwinkel der Linkskommunisten ist aber eher selten, was auch kein Wunder ist, kamen Organisationen wie Protagonisten ja alles andere als unbeschädigt durch die Mühlen der Geschichte. Dennoch (oder gerade deshalb) lohnt es sich zurückzuschauen. Die Geschichte der KAPD (das gilt auch für andere minoritäre linke Gruppen und Parteien der Weimarer Zeit) bietet einiges an Inspiration fürs Jetzt und Heute.

Drei der Protagonisten kamen aus eher kleinbürgerlichen Elternhäusern. Ihre Politisierung (bzw. Vorpolitisierung) in der Kaiserzeit fand dementsprechend nicht zuerst in der Arbeiterbewegung, sondern in Jugend- und Studentenbewegungen statt. Von dort aus wendeten sie sich der Sozialdemokratie bzw. während des ersten Weltkrieges ihren Linksabspaltungen zu. Allein Adam Scharrer kam aus bäuerlichen, später proletarischen Verhältnissen. Er war Schlosserlehrling, Wanderarbeiter, kam als solcher zu Gewerkschaft und Sozialdemokratie und schlussendlich auch in Kontakt mit ihren radikalen Strömungen.

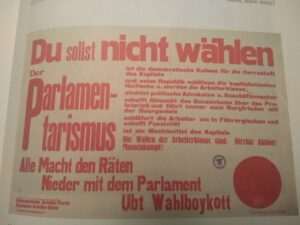

Die Revolution erfasste alle Vier mit jeder Faser ihres Körpers. Eine Rätedemokratie, die selbstverständlich auch die sozialisierte und kollektivierte Wirtschaft umfassen, demokratisieren und somit die Trennung zwischen wirtschaftlicher und politischer Sphäre aufheben sollte, schien greifbar nahe, durch Existenz der Räte quasi schon im Werden begriffen. Umso größer war die Enttäuschung, als aus alldem nichts wurde, als die Sozialdemokratie und mit ihr die oft sozialdemokratisch dominierten Räte ihre Selbstentmachtung betrieben – neben der militärischen Gewalt der Freikorps ein wichtiger Faktor beim Steckenbleiben der Revolution in Deutschland. Dementsprechend betrachteten die Protagonisten die Beteiligung am parlamentarischen System der Weimarer Republik als Verrat, was sie mit dem KPD-Flügel um Paul Levi aneinandergeraten ließ und schließlich zur Abspaltung und Neukonstituierung als KAPD führte. Sahen sich anfangs beide Parteien als legitimer Bündnispartner der Sowjetunion und Vertreterin der kommenden bolschewistischen Revolution in Deutschland, zog die KAPD diesbezüglich bald den Kürzeren und entwickelte früh eine kommunistische Kritik am zentralistischen und undemokratischen Kommandosystem der Bolschewiki in Russland. Dieses sollte, die Macht der Sowjets alsbald aushebelnd, ganz und gar nicht zum basisdemokratisch-kommunistischen Rätegedanken, passen. Die Kritik, sowie ihre Entwicklung und Ausformung bei den Protagonisten und ihrem Umfeld, ist heute durchaus noch eine Betrachtung wert.

Mit der Konsolidierung der Weimarer Republik geriet auch die KAPD, die ihre ganze Existenz auf Revolution und Rätesystem ausgerichtet hatte, ins Hintertreffen. Sie verlor rapide an Mitgliedern, Struktur und Einfluss in der Arbeiterbewegung. Hinzu kamen inhaltliche Auseinandersetzungen und Spaltungen, die die Protagonisten auch auf unterschiedlichen Seiten der internen Barrikaden zurück ließ. Gleichwohl arbeiteten alle auf sehr unterschiedliche Weise weiter, verbanden bisweilen auf innovative Weise politische Agitation mit ihrer Lohnarbeit und schufen mit den “Roten Kämpfern” eine eher informelle Organisation, die nach 1933 noch recht lange klandestin arbeitete. Von den vier Protagonisten gingen zwei ins Exil. Adam Scharrer kam über Tschechien in die Sowjetunion und wurde dort parteilos (seine KAPD-Geschichte verschweigend) nicht wie so viele andere Exilanten zermalmt (als “Paradoxie des stalinistischen Terrors” stellt Rhena Stürmer das zur Diskussion). Bernhard Reichenbach, der wegen seiner jüdischen Herkunft besonders gefährdet war, ging nach England. Karl Schröder und Alexander Schwab wurden nach der Zerschlagung der “Roten Kämpfer” inhaftiert, was Schwab nicht und Schröder nur mit schweren Gesundheitschäden überlebte. Nichtsdestotrotz beteiligte Letzterer sich nach 1945 am Aufbau des Schulwesens, bevor er 1950 starb. Scharrer wurde Kulturfunktionär in Mecklenburg, Reichenbach nach anfänglichen Schwierigkeiten Journalist in England. Er hatte die Möglichkeit seine politische Rolle (und die der KAPD) ausgiebig zu reflektieren, was ihn zur linken Sozialdemokratie führte. Er starb 1975. Trotz des Bruchs mit dem Radikalismus des Linkskommunismus gab Reichenbach linkskommunistisches Bewegungswissen an Nachfolgende weiter, etwa an Rudi Dutschke, der ihn in den späten 60ern besuchte. Skurril ist ein überlieferter Text, geschrieben nach dem Besuch eines besetzten Hauses, der auf drastische Weise das Unverständnis eines ehemaligen Linksradikalen gegenüber subkulturell-linksradikalen Bewegungen der 70er Jahre illustriert:

“Die Räume vollkommen verdreckt, Wände beschmiert, teils mit obszönen Zeichnungen; hingelegte Teppiche zerschnitten, Fenster eingeschlagen. Die Klosetts funktionieren nicht – die Ketten zum Ziehen der Wasserspülung abgerissen, um als Waffe benutzt zu werden. In einem Raum lagen auf mitgebrachten Schlafsäcken etwa ein Dutzend junger Burschen und Mädels berauscht von Rauschgiften. – Welch typisches Beispiel, wie eine an sich berechtigte Protestaktion ausartet in wild gewordene Anarchie, weil die Radaubrüder unter ihnen die Oberhand bekamen.”

Allein wegen dieses Zitats hat sich das Buch gelohnt, auch wenn dieser Textschnippsel auf eine Bewegung und Szenerie verweist, die im langsam erstarrenden und dabei schon bröckelndem Fordismus zwar Aktualität und Sprengkraft hatte, im Neoliberalismus aber nur ein weiterer Farbtupfer im Scheissegal und deshalb weniger aktuell ist, als die auf den ersten Blick bieder wirkenden Gedanken zu einer rätedemokratischen Organisation von Gesellschaft. Die Notwendigkeit Letzterer springt angesichts der Radikalisierung und Brutalisierung kapitalistischer Krisenwirtschaft regelrecht ins Auge, bedürfte aber einer Aktualisierung. Zugleich bietet die Lektüre einen interessanten Blick auf einen unverdrossen konstruktiven Umgang mit der eigenen Minderheitenposition; und das, ohne sich allzu bequem in ihr einzurichten, was in Weimar schon schwierig und unter den Nazis schon angesichts der drastischen Repression illusorisch gewesen wäre. Auch zum Umgang mit Illegalität und Verfolgung bietet das Buch einiges Beachtenswertes.

Wer in dem Buch einfache Antworten auf komplexe Fragen unserer Zeit sucht, wird enttäuscht sein.

Das kann eine Biographie in der Regel nicht leisten, aber auch von den theoretischen Schriften und Büchern der Protagonisten wäre das zuviel verlangt.

Begreifen wir uns aber als Suchende, werden wir uns in den vier Protagonisten wiedererkennen. Das inspiriert und hilft bei der Suche, was durchaus etwas wert ist in Zeiten, in denen so Vieles unlösbar scheint.

ISBN 978-3-8353-5940-6

Danke für die schöne Vorstellung des Buches! Wäre ich doch nur ähnlich firm im Schreiben von Plattenkritiken… 🙂

Danke Dir. Ich freue mich, dass Dir die Vorstellung gefällt.